结肠直肠癌是最常见的恶性肿瘤之一,在发达国家的发病率位居各种恶性肿瘤的第2位。全球每年约有 120 万人罹患结肠直肠癌,结肠直肠癌对人类的健康威胁不容忽视。

20 世纪90年代,丹麦学者Kehlet提出快速康复外科 (FTS) 理念,其目的是为了减轻围手术期患者的手术创伤,降低手术造成的应激反应,加速患者术后康复,从而缩短住院天数,降低医疗费用。

本研究针对上海交通大学医学院附属同仁医院外科收治的结肠直肠癌患者的术后胃肠道恢复、营养指标、术后住院时间及并发症发生情况,评价 FTS 和传统治疗对于患者的术后康复的影响。

选择 2015 年 3 月至 2016 年 3 月入住上海交通大学医学院附属同仁医院普外科行择期手术的结肠直肠癌患者共 150 例,按入院顺序随机分为快速康复组 ( 观察组 ) 和传统治疗组( 对照组 )。两组性别、年龄及疾病分布差异均无统计学意义。

入选患者均根据营养风险筛查方法(NRS2002) 进行营养风险筛查,存在营养风险的患者先给予营养干预1周,再进行NRS2002评估,待营养状况改善,进入手术流程。两组术前1d均给予流质饮食,对照组术前6h禁食固体,术前2h禁食液体;观察组术前6h~术前2h予以12.5% 麦芽糊精200ml营养支持。

观察组术后早期予以肠内营养,最早可至术后6h。术后第1天予以清流质饮食,第2 天予以流质饮食,第3天予以半流质饮食;对照组在胃肠道功能恢复后 ( 术后第4天或第5天 ) 予以流质饮食。

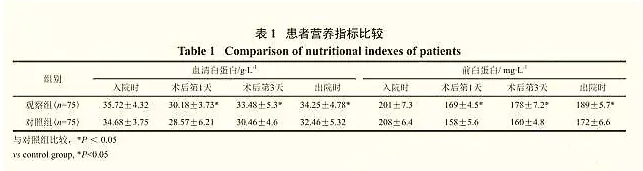

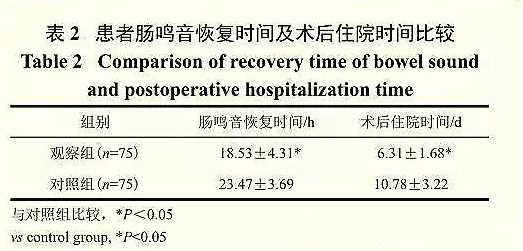

分别检测患者入院时、术后第1天、第3天及出院时的血清白蛋白、总蛋白和前白蛋白等营养指标,观察患者术前术后饮食完成情况,同时记录肠鸣音恢复时间及术后住院天数。观察患者住院期间腹胀、腹泻及恶心等不适症状及其他并发症的发生情况,以评估不良反应和安全性。

术前两组患者血清白蛋白及前白蛋白比较,差异均无统计学意义 (P > 0.05);术后血清白蛋白和前白蛋白指标比较,观察组均高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05),见表 1。

观察组患者肠鸣音恢复时间及术后住院时间均短于对照组,差异具有统计学意义 (P < 0.05),见表 2。

两组患者均无严重并发症发生,观察组出现腹胀和恶心等消化道不适症状5例,对照组出现消化道不适症状6例、肺部感染2例,两组患者并发症发生情况比较,差异无统计学意义 (P>0.05)。

随着对代谢和机体生理改变的认识不断深入,临床营养支持近年有显著进展。术前在不影响手术时机的情况下,对营养不良患者进行营养支持,可有效改善术后并发症的发生,降低感染率,促进患者康复。本次研究显示,实施FTS的手术患者,术后白蛋白等营养指标均高于传统治疗组,提示FTS可改善患者的营养状况。

传统观念认为患者术后肠功能未恢复,过早进食担心增加恶心和呕吐的发生率,加重术后腹胀程度,影响吻合口愈合。然而,Fearon等国外学者的研究证实,早期经口进食与术后恶心和呕吐增多并无关联,且不会增加吻合口瘘的发生风险。此次研究同样发现,快速康复组患者并发症无明显增加。

术后早期肠内营养更符合人体生理功能需求,有利于促进消化液的分泌,保护胃肠黏膜屏障功能,减轻细菌或内毒素易位引起的高代谢反应及各类并发症。实施FTS方案的每一步都非常重要,在围手术期应确保按计划及时执行。这不仅需要临床医师、护士、麻醉师、营养师和其他医务工作者相互协调配合,也需要患者的主动配合。

运用FTS理念实施结肠直肠癌患者围手术期营养支持,可促进患者术后胃肠道功能恢复,改善患者预后,效果显著,可缩短术后住院时间且不会提高并发症发生率。

对围手术期病人进行肠内营养(EN)支持是临床上越来越普遍的辅助治疗方式之一。随着对肿瘤代谢的深入研究,适用于肿瘤患者的EN配方也相应地在市场上出现

希望越来越多的患者意识到营养支持的益处,配合临床医务工作者做好营养支持治疗,以达到尽可能最快、最大限度地恢复健康。

素材来源:花超,陈格亮,郑艳,等.肠内营养支持在结直肠癌患者快速康复手术中的实践与应用效果评价[J].世界临床药物,2016,8.

图片来源于网络.

免责声明:

本文内容来源于网络,版权属于原作者、出版方等相关权利人。如有侵权,烦请联系我们作出更改或删除,以保障您的权益。我们对文中观点保持中立,文章仅作内部交流学习之用。